“纯血”特斯拉车队,赔到血本无归

来源:汽车商业评论(张霖郁)2025-11-25 13:41

在价格战持续、混动与增程赛道愈发拥挤的当下,小鹏选择在广州给出自己的答案。

2025年11月20日,小鹏X9超级增程在广州正式上市,两款车型官方指导价分别为30.98万元和32.98万元;次日开幕的广州车展上,小鹏又把这款新车推上舞台中央,并将其与“百万台整车下线”“物理 AI”叙事捆绑在一起,对外展

示一个从“纯电新势力”转向“纯电 + 超级增程”双技术路线的版本 2.0。

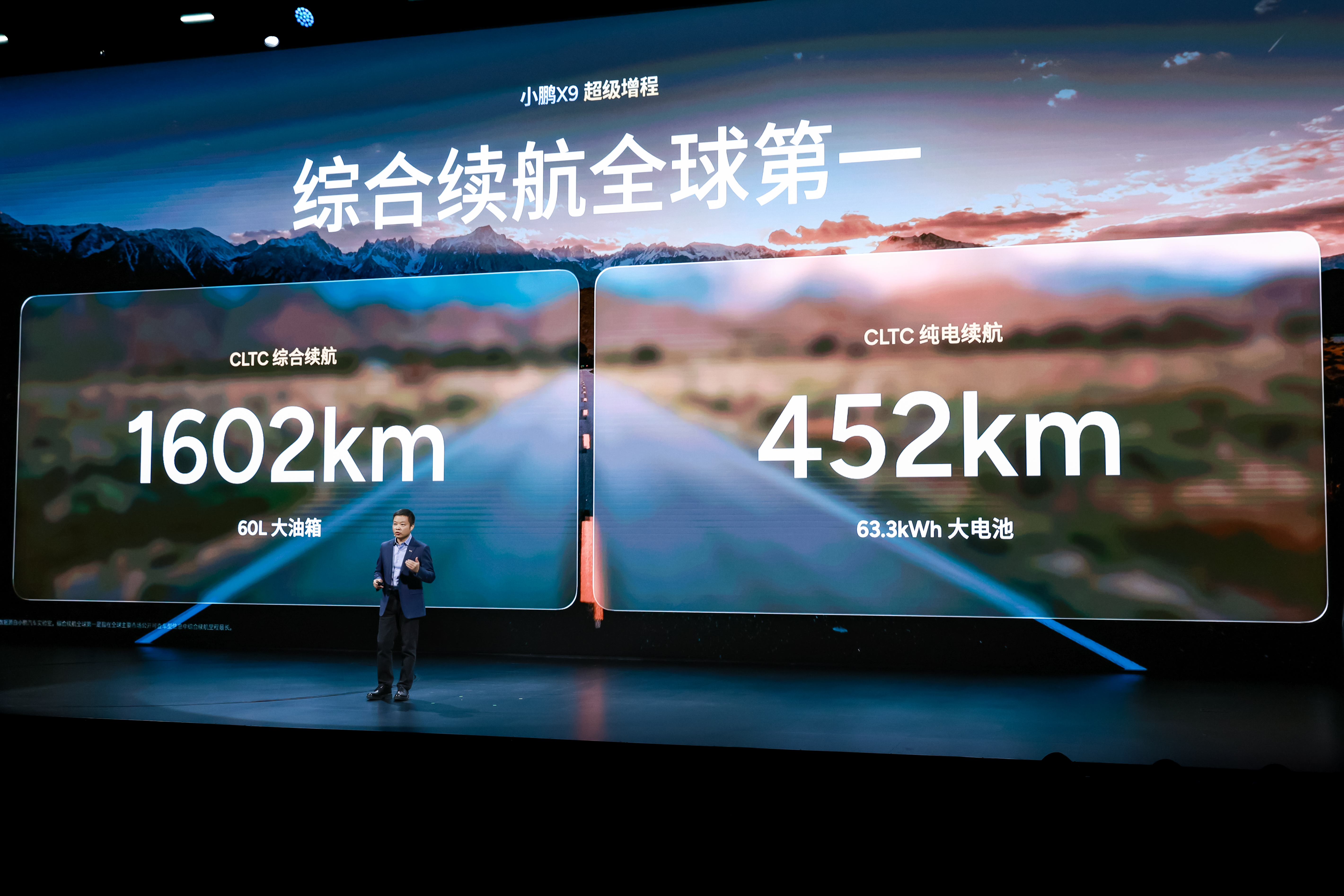

官方披露的数字足够耀眼:CLTC 综合续航 1602 公里、纯电续航 452 公里,号称“全球续航最长大七座”;上市权益叠加购置税补贴后,单车总优惠额度可以拉到数万元。上市一小时,X9 超级增程的大定数量就刷新了 X9 车系历史纪录,订单结构中,北方地区占比首次超过 50%,高配 1602 Ultra 版占比接近八成——这在以家庭用户为主的大七座市场中,并不常见。

从纯电到“纯电+增程”:一车双能的产品逻辑

与不少采用“小电池+大油箱”的增程方案不同,小鹏 X9 超级增程主打“大油箱+大电池”的组合:63.3kWh 磷酸铁锂电池配合增程器,在 CLTC 工况下给出 1602 公里综合续航、452 公里纯电续航的官方数据。官方测算称,相比传统燃油 MPV,每年可节省约 4.3 万元使用成本。

在能耗端,X9 超级增程的综合电耗被压到 16.5kWh/100km,搭载 800V混合碳化硅同轴电驱,宣称在体积缩小约30%的同时,把系统效率提升到 CLTC 工况 93.5%。在补能体验上,其电池支持5C倍率与800V超快充,10 分钟补能 313 公里,辅以兼容 92 号汽油的增程器,指向的是“城市用电、长途用油”的全场景折中方案。

在广州车展现场,小鹏董事长兼 CEO 何小鹏把 X9 超级增程定义为鲲鹏超级增程技术的“首款量产样板”,并明确提出 2026 年将进入“一车双能”的产品大周期——一年内推出 7 款搭载超级增程配置的车型,其中 3 款计划在 2026 年一季度上市,后续还有 4 款全新车型覆盖不同细分市场。对一家此前长期押注纯电的企业而言,这是一次路线层面的明显转向。

在广州车展现场,小鹏董事长兼 CEO 何小鹏把 X9 超级增程定义为鲲鹏超级增程技术的“首款量产样板”,并明确提出 2026 年将进入“一车双能”的产品大周期——一年内推出 7 款搭载超级增程配置的车型,其中 3 款计划在 2026 年一季度上市,后续还有 4 款全新车型覆盖不同细分市场。对一家此前长期押注纯电的企业而言,这是一次路线层面的明显转向。

业内人士普遍将这一转向,视为小鹏对现实市场压力的回应:在纯电渗透率放缓、充电焦虑持续叠加的背景下,增程和插混正在成为家庭用户的“安全选项”。X9 超级增程被放在大七座这一细分市场,一方面是为了利用更高客单价缓冲技术成本,另一方面也在试图用“超长续航+低能耗”重新抢回一部分原本属于传统燃油 MPV 的家庭用户。

安全与静谧:面向全球标准的大七座

在产品叙事上,小鹏刻意淡化“性能车”标签,而是把 X9 超级增程包装成一台“面向全球家庭”的安全、静谧大七座。

电池安全层面,X9 超级增程使用磷酸铁锂电池包,宣称提前满足 2026 年 7 月实施的电池新国标要求,实现单电芯热失控 24 小时电池包不起火、不爆炸。电池包采用 4-3-4 立体防护结构,可抵御 2000J 底部冲击等极端工况,甚至被拿来与“连续 10 发子弹射击”这类极端案例绑定,强化安全感。

电池安全层面,X9 超级增程使用磷酸铁锂电池包,宣称提前满足 2026 年 7 月实施的电池新国标要求,实现单电芯热失控 24 小时电池包不起火、不爆炸。电池包采用 4-3-4 立体防护结构,可抵御 2000J 底部冲击等极端工况,甚至被拿来与“连续 10 发子弹射击”这类极端案例绑定,强化安全感。

车身结构上,小鹏宣称 X9 超级增程“不分国家版本”,同步按中国 C-NCAP 2024 版和欧洲 E-NCAP 2026 版五星标准设计。A 柱使用 2000MPa 热气胀膨胀管,车头采用大体积前端吸能盒配合一体式门环与多层环形溃缩区,全车标配 9 个安全气囊和 2.97 米超长侧气帘,连零重力座椅也单独配备气囊——这些配置基本是对标甚至部分超越传统豪华品牌同级产品。

静谧性则是另一个被重点渲染的卖点。依托较大的电池容量,官方称用户 90% 的用车场景可以以纯电模式完成,再加上增程器启动噪声控制在 0.5dB 以内,以及 ENC(增程器主动降噪)+RNC(整车主动降噪)双重主动降噪,试图把增程体验尽量“伪装成”纯电。在内部对标体系中,小鹏拿 X9 超级增程与一款百万级豪华 MPV 作对比,实测静谧性“明显占优”,这既是在给潜在客户定一个心理预期,也是在对豪华品牌发出“技术挑战”。

从空间和舒适性配置来看,X9 超级增程基本给出了“堆满”的答案:行业首发的三排电动三折叠设计,支持多种座椅布局与纯平收纳;第三排座椅可 180° 放倒实现“躺平”;全系标配二排零重力太空座椅、三排座椅加热、Nappa 真皮与 27 颗扬声器音响等。背后支撑这些空间布局的是号称“全球唯一”的 9 合 1 超级集成后桥——排气系统、大油箱、后轮转向、三排收纳、空气悬架、电驱和独立悬架等部件被压缩到后桥区域,以释放更多车内可用空间。

物理 AI:从 VLA 到人形机器人

与以往“智能汽车”发布会不同,这一次小鹏刻意把 X9 超级增程与其“物理 AI”战略捆绑在一起。

在广州车展上,小鹏重申了新的品牌定位——“物理 AI 世界的出行探索者,面向全球的具身智能公司”。此前的“科技日”上,小鹏一口气抛出第二代 VLA 大模型、Robotaxi、全新一代 IRON 人形机器人与飞行汽车两种形态等四个物理 AI 应用,并给出了一个明确的时间表:这些应用计划在 2026 年进入量产阶段。

在广州车展上,小鹏重申了新的品牌定位——“物理 AI 世界的出行探索者,面向全球的具身智能公司”。此前的“科技日”上,小鹏一口气抛出第二代 VLA 大模型、Robotaxi、全新一代 IRON 人形机器人与飞行汽车两种形态等四个物理 AI 应用,并给出了一个明确的时间表:这些应用计划在 2026 年进入量产阶段。

就X9超级增程而言,它被视为第二代 VLA 落地的关键载体之一。何小鹏在现场分享,在图灵 AI 芯片、后轮转向等硬件基础上,X9 超级增程搭载的第二代 VLA 已在夜间窄巷、人车混行路口等场景中完成测试,显示出从 L2 级辅助向更高等级自动驾驶演进的路径。按照规划,2026 年第一季度,第二代 VLA 将率先面向 Ultra 版车型推送,随后在全年完成对 Max 版的适配。

在机器人领域,小鹏梳理了自己过去 7 年从四足到双足再到拟人形态的产品演进,并把全新一代 IRON 作为“物理 AI 象征”搬到车展中心位置——这台在科技日上亮相的“剪腿版” IRON,此次以“特别导览员”身份在一段 90 秒视频中介绍 X9 超级增程,并在现场与观众互动合影,迅速成为社交媒体上的“网红”。何小鹏甚至给出了一个激进目标:希望在 2030 年实现人形机器人年销量超过 100 万台,单价接近汽车。

对外界而言,这种“车+机器人+飞行器”的叙事,既是想象力,也是风险源。物理 AI 的研发投入巨大、商业路径尚不清晰,小鹏把部分预期收益押在 2026 年之后,意味着其财务表现与资本市场情绪,将更大程度依赖这些新业务能否按期落地并产生现金流。

百万台下线:速度、网络与全球化压力

在产品与技术之外,小鹏也试图借“第 100 万台整车下线”强化自身规模感与可靠性。

截至 2025 年 10 月,小鹏累计交付 35.5 万辆,同比增长 190%;海外交付 3.47 万辆,同比增长超过一倍。官方给出的节点是:从第 1 台到第 50 万台,小鹏用了 82 个月;从第 50 万台到第 100 万台,只用了 14 个月。这个节奏,基本对应 2024 年以来新车型投放提速与价格策略调整后的销量爬坡。

配套的销售与补能网络也在加速铺开:小鹏称目前销售服务网络已覆盖全球 52 个国家和地区,国内建成 690 家门店,覆盖 242 座城市,海外已有 321 个销售服务网点;充电网络方面,小鹏接入的充电桩规模超过 258 万根,国内自营站超过 2810 座、自营充电桩超过 1.53 万根,并提出“县县通”的区域目标。到 2026 年,小鹏计划在海外建设超千座超快充站,以欧洲和亚太核心城市为起点,形成补能网络闭环。

在车型布局上,小鹏希望通过“一车双能”将国内外市场统筹起来:2026 年 1 月,P7+ 将正式在海外上市;全年计划再向海外推出 3 款新车型,其中包括中小型 SUV,以争取更多主流市场用户。这意味着,小鹏正从过去“先在国内打透,再择机出海”的节奏,转向“产品与品牌同步全球化”的更高难度模式。

但对一家仍处在盈利拐点前后的新势力而言,高速扩张也意味着更高的资金需求和运营复杂度:海外渠道、服务与充电网络的建设,都需要长期持续投入,如何在“速度”与“盈利”之间找到平衡,将是小鹏跨过百万节点后必须面对的现实考题。

从展台到家庭:大七座的真实场景与隐形考验

与冰冷的数据相比,广州车展现场几位车主代表的故事,展示了 X9 超级增程更直观的使用场景:有依赖 X9 超级增程解决两孩家庭“一车出行难题”的宝妈,希望“一次买两台”,分别给自己和长辈使用;也有海外车主在紧急情况下用小鹏车型护送家人就医的经历,被搬上发布会舞台。

这些故事背后,是大七座市场的真实需求——不仅要“坐得下”,还要在真实用车场景中解答“充电不方便”“长途焦虑”“冬季掉电”“噪音大”等细碎痛点。小鹏试图用“大电池+大油箱”“5C 快充”“主动降噪”以及更丰富的座椅组合与储物空间,给出一套相对完整的解决方案。

不过,从技术方案到口碑验证,中间仍有距离。增程架构的长期耐久性、复杂工况下的真实能耗、主动安全系统在极端场景下的表现、三电系统的长期可靠性,都需要大规模用户使用与时间来检验。对于已经在纯电赛道踩过坑的小鹏来说,这一轮在增程上的“再出发”,既是机会窗口,也是声誉和成本双重压力。